Ausgangslage

Mit der Annahme des Klima- und Innovationsgesetzes 2023 hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, bis 2050 das Ziel von Netto-Null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Das heisst: Im Jahr 2050 sollen nicht mehr Treibhausgase ausgestossen werden, als aus der Atmosphäre entfernt werden können. Die wichtigste Massnahme besteht darin, Treibhausgasemissionen weitmöglichst zu vermeiden oder zu reduzieren. In bestimmten Sektoren wie der Kehrichtverbrennung, der Zementherstellung oder der Landwirtschaft lässt sich eine vollständige Reduktion von CO2 aber kaum bewerkstelligen. Ihre Emissionen gelten daher als schwer vermeidbar und müssen durch CO2-Entnahme und -Speicherung angegangen werden.

Der Bundesrat sieht ein schrittweises Vorgehen vor, um die Entnahme und Speicherung von CO2 in der Schweiz aufzubauen. Bis 2030 sollen in einer Pionierphase erste Pilotprojekte umgesetzt und dadurch wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Die Bundesämter für Energie, Umwelt und Landestopografie swisstopo begleiten daher das Projekt CITru (Pilot- und Demonstrationsprojekt).

CITru kurz erläutert

Das Pilot- und Demonstrationsprojekt CITru (CO2-Pilotinjektion in Trüllikon) prüft unter der Leitung der ETH Zürich die Machbarkeit eines CO2-Einspeisetests durch ein stillgelegtes Bohrloch auf dem Gebiet der Gemeinde Trüllikon (ZH).

Im Herbst 2024 startete die Erkundungsphase von CITru. Sie umfasst vertiefte Untersuchungen des lokalen Untergrunds in über 1'000 Metern Tiefe mittels seismischer Messungen, Computersimulationen von verschiedenen Einspeiseszenarien und der Verteilung des CO2 in der Tiefe sowie detaillierter Risikoabschätzungen. Zudem werden Logistik, Budget und Konzessionsvorgaben für die mögliche Einspeisung von CO2 ermittelt. Erweist sich das Vorhaben nach Abschluss der Erkundungsphase Ende 2025 als ausreichend sicher, umweltverträglich und finanzierbar, würde die Umsetzungsphase gestartet werden. Darin enthalten wäre auch die Einspeisung von CO2 in den Untergrund, welche frühstens Mitte 2026 beginnen würde.

Die Bundesämter für Energie, Umwelt und Landestopografie swisstopo begleiten das Projekt. Die Erkundungsphase wird durch das Pilot- und Demonstrationsprogramm des Bundesamts für Energie gemeinsam mit dem Kanton Zürich, Entsorgung + Recycling Stadt Zürich (ERZ), dem Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA), Energie 360° AG, der Neustark AG, der Swisscom und der ETH Foundation finanziert. Swisstopo ist die Eignerin des Bohrlochs.

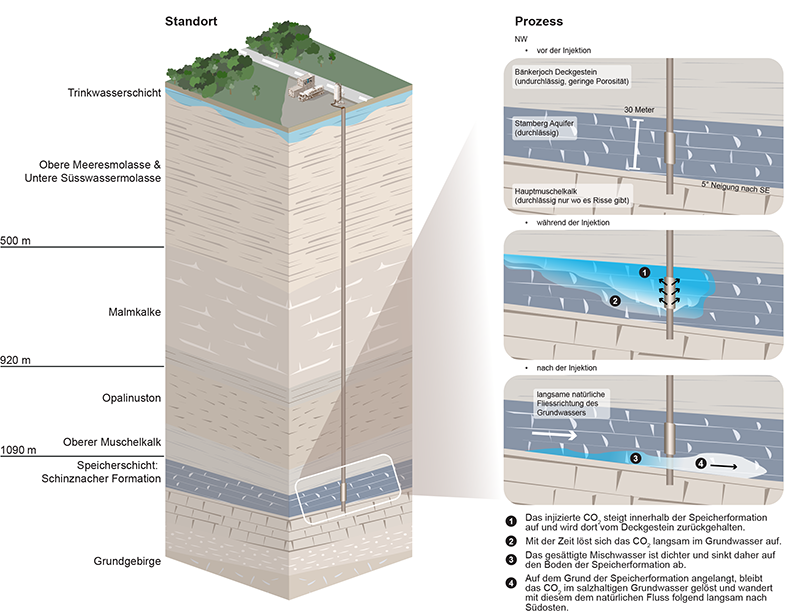

In Trüllikon (ZH) befindet sich eine der wenigen Bohrungen in der Schweiz, die ausreichend tief in den Untergrund reicht. Sie durchdringt zudem für die Speicherung von CO2 geeignete Schichten und befindet sich in sehr gutem Zustand. Es handelt sich dabei um eine stillgelegte Sondierbohrung, welche das Bundesamt für Landestopografie swisstopo für CITru von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle nagra übernommen hat. Damit böte sich eine einmalige Gelegenheit für eine Testeinspeisung. Anschliessend an die CO2-Einspeisung würde die Bohrung verschlossen, aber weiterhin überwacht. Weitere CO2-Einspeisungen an diesem Standort oder andere Nutzungen der Bohrung sind ausgeschlossen.

Medienmitteilung: swisstopo übernimmt das Bohrloch der Nagra in Trüllikon

Um CO2 dauerhaft im Untergrund einlagern zu können, braucht es folgende geologischen Gegebenheiten im Untergrund: eine durchlässige Schicht, in die das CO2 eingespeist wird und eine oder mehrere darüberliegende undurchlässige Schichten (z. B. Opalinuston), die das CO2 daran hindern, zurück an die Oberfläche aufzusteigen. Durch eine Bohrung wird das verflüssigte CO2 in die durchlässige Schicht eingepresst, wo es sich einige hundert Meter Distanz um die Bohrung verteilt und langsam mit dem Tiefenwasser vermischt. In diesem salzhaltigen Grundwasser, welches sich nicht als Trinkwasser eignet, bleibt das CO2 gebunden, wie die Kohlensäure im Mineralwasser. Langfristig wird ein Teil des CO2 sich mit dem Umgebungsgestein binden, indem es mineralisiert, beispielsweise in Form von Kalk.